|

|

O autor inicia seu artigo questionando

como os usos e significados do espaço e do tempo mudaram

com a transição do fordismo

para a acumulação

flexível. Sugere que temos vivido

nas duas últimas décadas (observação:

o texto é de 1989) uma intensa fase de compressão

do tempo-espaço, geradora de um grande

impacto nas práticas político-econômicas, no

equilíbrio do poder de classe e na vida social e cultural.

Também observa a volta do interesse pela teoria geopolítica

a partir de mais ou menos 1970, o retorno da estética do

lugar e uma propensão revigorada (mesmo na teoria social)

a abrir o problema da espacialidade a uma reconsideração

geral.

A transição para a acumulação flexível

trouxe novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas.

A aplicação das novas tecnologias contribuiu muito

na superação da rigidez

do fordismo e na aceleração

do tempo de giro, desde a crise aberta em

1973. A aceleração na produção foi alcançada

por mudanças organizacionais tais como subcontratação,

transferência de sede etc., que reverteram a tendência

fordista de integração vertical, produzindo um caminho

cada vez mais indireto na produção, mesmo diante da

crescente centralização financeira. Outras mudanças

como o sistema de entrega "just-in-time", que reduz os

estoques, associado a produção em pequenos lotes,

diminuiram os tempos de giro em muitos setores da produção

(eletrônica, máquinas-ferramenta, automóveis,

construção, vestuário etc.). Para os trabalhadores,

tudo isso implicou uma intensificação dos processos

de trabalho e uma aceleração na desqualificação

e requalificação necessárias ao atendimento

de novas necessidades de trabalho.

A aceleração do tempo de giro na produção

envolve acelerações paralelas na troca e no consumo.

Sistemas aperfeiçoados de comunicação e de

fluxo de informações, associados com racionalizações

nas técnicas de distribuição, possibilitaram

a circulação de mercadorias no mercado a uma velocidade

maior. Os bancos eletrônicos e o dinheiro de plástico

foram algumas das inovações que aumentaram a rapidez

do fluxo de dinheiro inverso. Serviços e mercados financeiros

também foram acelerados.

Na arena do consumo, dois fatores têm particular importância.

A mobilização da moda em mercados de massa (em oposição

a mercados de elite) fornecendo um meio de acelerar o ritmo do consumo

não somente em termos de roupas, ornamentos e decoração,

mas também influindo em estilos de vida e atividades de recreação

(hábitos de lazer e de esporte, estilos de música

pop, videocassetes e jogos infantis etc.) e a passagem do consumo

de bens para o consumo de serviços - não apenas serviços

pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também

de diversão, de espetáculos, eventos e distrações.

O "tempo de vida" desses serviços é bem

menor do que o de um automóvel ou de uma máquina de

lavar. Como há limites para a acumulação e

para o giro de bens físicos, faz sentido que os capitalistas

se voltem para o fornecimento de serviços bastante efêmeros

em termos de consumo.

Uma conseqüência importante dessa aceleração

generalizada dos tempos de giro do capital foi acentuar a volatilidade

e efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção,

processos de trabalho, idéias e ideologias, valores e práticas

estabelecidas.

No domínio da produção de mercadorias, o efeito

primário foi a ênfase nos valores e virtudes da instantaneidade

(alimentos e refeições instantâneos e rápidos

e outras comodidades) e da descartabilidade (xícaras, pratos,

talheres, embalagens, guardanapos, roupas etc.). A dinâmica

de uma sociedade

"do descarte", como a apelidaram

escritores como Alvin

Toffler (1970), começou a ficar evidente

durante os anos 60. Ela significa mais do que jogar fora bens produzidos

(criando um monumental problema sobre o que fazer com o lixo); significa

também ser capaz de atirar fora valores, estilos de vida,

relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios,

lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e ser.

Por intermédio desses mecanismos as pessoas foram forçadas

a lidar com a descartabilidade, a novidade e as perspectivas de

obsolescência instantânea, fornecendo um contexto para

a "quebra do consenso" e para a diversificação

de valores numa sociedade em vias de fragmentação.

As respostas psicológicas identificadas por Simmel

em relação aos problemas da vida urbana modernista

na virada do século - o bloqueio dos estímulos sensoriais,

a negação e o cultivo da atitude blasée, a

especialização míope, a reversão a imagens

de um passado perdido (daí decorrendo a importância

de memoriais, museus, ruínas) e a excessiva simplificação

(na apresentação de si mesmo ou na interpretação

dos eventos) se enquadram de certa forma no período que vivemos.

Toffler, num momento bem ulterior da compressão do tempo-espaço,

faz eco ao pensamento de Simmel, cujas idéias foram moldadas

num período de trauma semelhante há mais de setenta

anos.

A volatilidade torna extremamente difícil qualquer planejamento

de longo prazo, gerando ou uma alta adaptação e capacidade

de se movimentar com rapidez em resposta a mudanças de mercado,

ou o planejamento da volatilidade. A primeira estratégia,

bastante utilizada pela administração norte-americana

nos últimos anos, aponta para o planejamento de curto prazo

e para a obtenção de ganhos imediatos sempre que possível.

O mandato médio dos dirigentes das empresas caiu para cinco

anos, e empresas nominalmente envolvidas na produção

com freqüência buscam ganhos de curto prazo por meio

de fusões, aquisições ou operações

em mercados financeiros e de moedas. É considerável

a tensão do desempenho gerencial num tal ambiente, gerando

todo tipo de efeito colateral, próxima da espécie

de mentalidade esquizofrênica que Jameson

descreve.

Dominar ou intervir ativamente na produção da volatilidade

envolvem, por outro lado, a manipulação do gosto e

da opinião, seja tornando-se um líder da moda ou saturando

o mercado com imagens que adaptem a volatilidade a fins particulares.

Isso significa, em ambos os casos, construir novos sistemas de signos

e imagens, um aspecto importante da condição pós-moderna,

que precisa ser considerado de vários ângulos distintos.

Para começar, a publicidade e as imagens da mídia

passaram a ter um papel muito mais integrador nas práticas

culturais, tendo assumido agora uma importância muito maior

na dinâmica de crescimento do capitalismo, voltando-se cada

vez mais para a manipulação dos desejos e gostos mediante

imagens que podem ou não ter relação com o

produto a ser vendido.

As imagens se tomaram, em certo sentido, mercadorias. Esse fenômeno

levou Baudrillard

(1981) a alegar que a análise

marxiana da produção de mercadorias

está ultrapassada, porque o capitalismo agora tem preocupação

predominante com a produção de signos, imagens e sistemas

de signos, e não com as próprias mercadorias. Do mesmo

modo, muitas imagens podem ser vendidas em massa instantaneamente

no espaço. A efemeridade e a comunicabilidade instantânea

no espaço tornam-se virtudes a ser exploradas e apropriadas

pelos capitalistas para os seus próprios fins.

Mas as imagens têm de desempenhar outras funções.

Tanto as corporações como os governos e os líderes

intelectuais e políticos valorizam uma imagem estável

(embora dinâmica) como parte de sua aura de autoridade e poder.

A mediatização da política passou a permear

tudo. A produção e venda dessas imagens de permanência

e de poder requerem uma sofisticação considerável,

porque é preciso conservar a continuidade e a estabilidade

da imagem enquanto se acentuam a adaptabilidade, a flexibilidade

e o dinamismo do objeto, material ou humano, da imagem. Além

disso, a imagem se torna importantíssima na concorrência,

não somente em torno do reconhecimento da marca, como em

termos de diversas associações com esta - "respeitabilidade",

"qualidade", "prestígio", "confiabilidade"

e "inovação".

A competição no mercado da construção

de imagens passa a ser um aspecto vital da concorrência entre

as empresas. O sucesso é tão claramente lucrativo

que o investimento na construção da imagem (patrocínio

das artes, exposições, produções televisivas

e novos prédios, bem como marketing direto) se torna tão

importante quanto o investimento em novas fábricas e maquinário.

A aquisição de uma imagem (por meio da compra de um

sistema de signos como roupas de griffe e o carro da moda) se torna

um elemento singularmente importante na auto-apresentação

nos mercados de trabalho e, por extensão, passa a ser parte

integrante da busca de identidade individual, auto-realização

e significado na vida. Consultorias de imagem pessoal viraram um

grande negócio na cidade de Nova Iorque, através de

cursos de empresas com lemas como "As pessoas formam uma idéia

de você, hoje em dia, em um décimo de segundo"

ou "Você deve fingir até conseguir".

É claro que símbolos de riqueza, de posição,

de fama e de poder, assim como de classe, sempre tiveram importância

na sociedade burguesa, mas é provável que nunca tanta

quanto hoje.

Os materiais de produção e reprodução

dessas imagens, quando estas não estão disponíveis,

tomaram-se eles mesmos o foco da inovação - quanto

melhor a réplica da imagem, tanto maior o mercado de massas

da construção da imagem pode tornar-se. Isso constitui

por si só uma questão importante, levando-nos de modo

mais explícito a considerar o papel do "simulacro"

no pós-modernismo. Por "simulacro" designa-se umestado

de réplica tão próxima da perfeição

que a diferença entre o original e a cópia é

quase impossível de ser percebida. Com as técnicas

modernas, a produção de imagens como simulacros é

relativamente fácil. Na medida em que a identidade depende

cada vez mais de imagens, as réplicas seriais e repetitivas

de identidade (individuais, corporativas, institucionais e políticas)

passam a ser uma possibilidade e um problema bem reais.

Mas há muitos domínios mais tangíveis em que

o simulacro tem papel significativo. Com os modernos materiais de

construção, é possível reproduzir prédios

antigos com uma exatidão que toma duvidosas a autenticidade

ou a origem. A fabricação de antiguidades e de outros

objetos de arte é totalmente possível, tornando a

fraude sofisticada um sério problema no negócio das

coleções de arte. Por conseguinte, possuímos

não apenas a capacidade de empilhar imagens do passado ou

de outros lugares de modo eclético e simultâneo na

tela da televisão, como até de transformar essas imagens

em simulacros materiais na forma de ambientes, eventos e espetáculos

etc. construídos que se tornam, em muitos aspectos, indistinguíveis

dos originais.

A organização e as condições de trabalho

vigentes naquilo que podemos designar de maneira ampla como "indústria

da produção de imagens" também são

deveras especiais. O aumento da produção cultural

foi de fato fenomenal, tanto no crescimento do número de

artistas quanto na enorme quantidade de obras de arte criadas. Quanto

a isto, Daniel

Bell (1978, 20) acrescenta o que chama de

"a massa cultural"

Toda essa indústria se especializa na aceleração

do tempo de giro por meio da produção e venda de imagens.

Trata-se de uma indústria em que reputações

são feitas e perdidas da noite para o dia, onde o grande

capital fala sem rodeios e onde há um fermento de criatividade

intensa, organizando as manias e modas, produzindo a própria

efemeridade que sempre foi fundamental para a experiência

da modernidade.

Podemos vincular a dimensão esquizofrênica da pós-modernidade

que Jameson destaca com acelerações dos tempos

de giro na produção, na troca

e no consumo, que produzem, por assim dizer, a perda de um sentido

do futuro, exceto e na medida em que o futuro possa ser descontado

do presente. A volatilidade e a efemeridade também tornam

difícil manter qualquer sentido firme de continuidade.

Baudrillard (1986), considera os Estados

Unidos uma sociedade tão entregue à velocidade, ao

movimento, às imagens cinematográficas e aos reparos

tecnológicos que gerou uma crise de lógica explicativa.

Eles representam, ao seu ver, "o triunfo do efeito sobre a

causa, da instantaneidade sobre a profundidade do tempo, o triunfo

da superfície e da pura objetificação sobre

a profundidade do desejo". Esse é, com efeito, o tipo

de ambiente em que o desconstrucionismo

pode florescer. Nessa circunstância, o contrato temporário

inerente a tudo se torna, como observa Lyotard,

a marca da vida pós-moderna.

Surgem também questões mais profundas de significado

e interpretação. Quanto maior a efemeridade/ tanto

maior a necessidade de descobrir ou produzir algum tipo de verdade

eterna que nela possa residir. O revivalismo religioso, que se tornou

muito mais forte a partir do final dos anos 60, e a busca de autenticidade

de autoridade na política são casos pertinentes. O

retorno do interesse por instituições básicas

(como a família e a comunidade) e a busca

de raízes históricas são

indícios da procura de hábitos mais seguros e valores

mais duradouros num mundo cambiante. Fotografias, objetos específicos

(como um piano, um relógio, uma cadeira) e eventos particulares"

(uma certa canção tocada ou cantada) se tornam o foco

de uma lembrança contemplativa e, portanto, um gerador de

um sentido do eu que está além da sobrecarga

sensorial da cultura e da moda consumista. A casa se torna um museu

privado que protege do furor da compressão do tempo-espaço.

Além disso, ao mesmo tempo em que o pós-modernismo

proclama a "morte do autor" e a ascensão da arte

anti-áurica no domínio público,

o mercado da arte se torna cada vez mais consciente do poder monopolista

da assinatura do artista e de questões de autenticidade e

fraude.

Não foram menos traumáticos os ajustes espaciais.

Os sistemas de comunicação por satélite implantados

a partir do início da década de 70 tornaram o custo

unitário e o tempo da comunicação invariantes

com relação à distância. Custa o mesmo

a comunicação com uma distância de 800 quilômetros

e de 8.000 via satélite. As taxas de frete aéreo de

mercadorias também caíram dramaticamente, enquanto

a conteinerização reduziu o custo do transporte rodoviário

e marítimo pesado. A televisão de massa associada

com a comunicação por satélite possibilita

a experiência de uma enorme gama de imagens vindas de espaços

distintos quase simultaneamente, encolhendo os espaços do

mundo numa série de imagens de uma tela de televisão,

enquanto o turismo em massa, filmes feitos em locações

espetaculares tornam uma ampla gama de experiências simuladas

ou vicárias daquilo que o mundo contém acessível

a muitas pessoas. A imagem de lugares e espaços se torna

tão aberta à produção e ao uso efêmero

quanto qualquer outra.

Em suma, testemunhamos outra difícil rodada do processo de

aniquilação

do espaço por meio do tempo que sempre

esteve no centro da dinâmica capitalista.

Mas a queda de barreiras espaciais não implica o decréscimo

da significação do espaço. O aumento da competição

em condições de crise coagiu os capitalistas a darem

muito mais atenção às vantagens localizacionais

relativas, precisamente porque a diminuição de barreiras

espaciais dá aos capitalistas o poder de explorar, com bom

proveito, minúsculas diferenciações espaciais.

Pequenas diferenças naquilo que o espaço contém

em termos de oferta de trabalho, recursos, infra-estruturas etc.

assumem crescente importância. A mobilidade geográfica

e a descentralização são usadas contra um poder

sindical que se concentrava tradicionalmente nas fábricas

de produção em massa. A fuga de capitais, a desindustrialização

de algumas regiões e a industrialização de

outras e a destruição de comunidades operárias

tradicionais como bases de poder na luta de classes se tornam o

pivô na transformação espacial sob condições

de acumulação mais flexíveis.

Embora o controle do trabalho sempre seja central, há muitos

outros aspectos de organização geográfica que

assumiram uma nova proeminência sob condições

de acumulação mais flexível. A necessidade

de informações precisas e comunicações

rápidas enfatizou o papel das chamadas "cidades mundiais"

no sistema financeiro e corporativo (centros equipados com teleportos,

aeroportos, ligações de comunicação

fixas, bem como com um amplo conjunto de serviços financeiros,

legais, comerciais e infra-estruturais). A diminuição

de barreiras espaciais resulta na reafirmação e realinhamento

hierárquicos no interior do que é hoje um sistema

urbano global. A disponibilidade local de recursos materiais de

qualidades especiais, ou mesmo a custos marginalmente inferiores,

começa a assumir crescente importância, o mesmo ocorrendo

com variações locais de gosto do mercado, hoje exploradas

com mais facilidade em condições de produção

em pequenos lotes e de flexibilidade de apresentação.

As diferenças locais de capacidade de empreendimento, capital

para associações, conhecimento técnico e científico

e de atitudes sociais também contam, enquanto as redes locais

de influência e de poder e as estratégias de acumulação

das elites dirigentes locais (em oposição às

políticas da nação-Estado) também se

tornam implicadas de maneira mais profunda no regime de acumulação

flexível.

Se

os capitalistas se tornam cada vez mais sensíveis às

qualidades espacialmente diferenciadas de que se compõe a

geografia do mundo, é possível que as pessoas e forças

que dominam esses espaços os alterem de um modo que os torne

mais atraentes para o capital altamente móvel.

O paradoxo central da questão é: quanto menos importantes

as barreiras espaciais, tanto maior a sensibilidade do capital às

variações do lugar dentro do espaço e tanto

maior o incentivo para que os lugares se diferenciem de maneiras

atrativas ao capital. O resultado tem sido a produção

da fragmentação/ da insegurança e do desenvolvimento

desigual efêmero no interior de uma economia de fluxos de

capital de espaço global altamente unificado. A tensão

histórica dentro do capitalismo entre centralização

e descentralização tem sido trabalhada agora de novas

maneiras. A extraordinária descentralização

e proliferação da produção industrial

termina por expor produtos Benetton ou Laura Ashley em quase todos

os shoppings serialmente produzidos do mundo capitalista avançado.

A geografia da desvalorização por meio da desindustrialização,

do aumento do desemprego local, da redução fiscal,

do cancelamento de ativos locais ou coisa parecida é de fato

um quadro lamentável. Mas podemos ao menos ver a sua lógica

no âmbito da busca de uma solução para o problema

da superacumulação mediante o impulso para sistemas

flexíveis e mais móveis de acumulação.

Há, porém, razões a priori para suspeitar (bem

como algumas provas materiais para sustentar a idéia) de

que regiões de agitação e fragmentação

máximas também são regiões que parecem

melhor preparadas para sobreviver aos traumas da desvalorização

no longo prazo. Há mais do que um indício de que uma

pequena desvalorização agora é melhor do que

uma desvalorização generalizada mais tarde.

Nenhuma dessas mudanças na experiência do espaço

e do tempo faria o sentido que faz ou teria o impacto que tem sem

uma modificação radical da maneira como o valor é

representado como moeda. Embora domine há muito tempo, a

moeda nunca foi uma representação clara ou patente

do valor e, em certas ocasiões, se torna tão confusa

que vem a constituir ela mesma uma fonte importante de insegurança

e incerteza.

A questão de saber como o valor deve ser representado agora,

que forma a moeda deve assumir e que sentido pode ser atribuído

às várias formas de meios de pagamento disponíveis

nunca esteve longe da superfície de preocupações

recentes. A partir de 1973, a moeda se "desmaterializou",

isto é, ela já não tem um vínculo formal

ou tangível com metais preciosos (embora estes tenham continuado

a desempenhar um papel de forma potencial de dinheiro entre muitas

outras) ou, quanto a isso, com qualquer outra mercadoria tangível.

Do mesmo modo, ela não se apóia exclusivamente na

atividade produtiva dentro de um espaço

particular. Pela primeira vez na história, o mundo passou

a se apoiar em formas imateriais de dinheiro — isto é,

dinheiro registrado avaliado quantitativamente em números

de alguma unidade monetária designada (dólares, ienes,

marcos alemães, libras esterlinas etc.).

As taxas de câmbio entre as diferentes unidades monetárias

do mundo também têm sido extremamente voláteis.

Fortunas podem ser perdidas ou feitas apenas por se ter a unidade

monetária correta nas fases certas. A questão de qual

moeda mantenho comigo tem uma ligação direta com o

lugar em que confio. Isso pode ter alguma relação

com a posição econômica competitiva e o poder

de diferentes sistemas nacionais. Esse poder, levando-se em conta

a flexibilidade da acumulação no espaço, é

ele mesmo uma magnitude passível de mudar rapidamente. O

efeito disso é tornar os espaços que fundamentam a

determinação do valor tão instáveis

quanto o próprio valor. A desvinculação entre

o sistema financeiro e a produção ativa e a base monetária

material põe em questão a confiabilidade do mecanismo

básico mediante o qual se supõe que o valor seja representado.

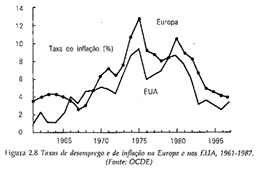

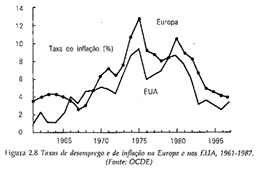

Essas dificuldades têm estado presentes de maneira mais forte

no processo de desvalorização da moeda, a medida do

valor, devido à inflação. As taxas de inflação

equilibradas da era fordista-keynesiana

(em geral na faixa de 3 e raramente acima de 5) foram perturbadas

a partir de 1969, acelerando-se em todos os grandes países

capitalistas no decorrer

dos anos 70, onde alcançaram números

de dois dígitos. Em conseqüência, o dinheiro se

tornou inútil como meio de armazenamento de valor por qualquer

período de tempo (a taxa real de juros, medida como a taxa

monetária de juros menos a taxa de inflação,

foi negativa por vários anos na década de 70, privando

os poupadores do valor que pretendiam preservar).

Era necessário descobrir meios alternativos para proteger

o valor de maneira eficaz. Assim, começou a vasta inflação

de certos tipos de ativos reais — contas a receber, objetos

de arte, antiguidades, imóveis etc. Comprar um Degas ou um

Van Gogh em 1973 por certo superaria quase todo outro tipo de investimento

em termos de ganho de capital.

O colapso do dinheiro como meio seguro de representação

do valor criou por si só uma crise de representação

no capitalismo avançado. Ele também foi reforçado,

ao mesmo tempo em que lhes acrescentou seu peso considerável,

pelos problemas de compressão do espaço-tempo antes

identificados. A rapidez com que os mercados de moedas flutuam nos

espaços do mundo, o extraordinário poder do fluxo

de capital-dinheiro no que é agora um mercado financeiro

e de ações global e a volatilidade daquilo que o poder

de compra do dinheiro poderia representar definem, por assim dizer,

um ponto alto da intersecção extremamente problemática

do dinheiro, do tempo e do espaço como elementos entrelaçados

de poder social na economia política da pós-modernidade.

Além disso, não é difícil perceber que

tudo isso pode criar uma crise mais geral de representação.

O sistema central de valor, a que o capitalismo sempre recorreu

para validar e avaliar suas ações, está desmaterializado

e inconstante, e os horizontes temporais estão ruindo, sendo

difícil dizer exatamente em que espaço nos encontramos

quando se trata de avaliar causas e efeitos, significados ou valores.

A intrigante exibição do Centro Pompidou, em 1985,

sobre "O

Imaterial" (uma exposição

em que ninguém menos que Lyotard agiu como um dos consultores),

foi talvez uma imagem especular da dissolução das

representações materiais do valor em condições

de acumulação mais flexível, bem como das confusões

relativas ao que poderia significar dizer, com Paul

Virilio, que o tempo e o espaço desapareceram

como dimensões significativas do pensamento e da ação

humanos.

Há, admito, formas mais tangíveis e materiais do que

essa para avaliar a significação do espaço

e do tempo para a condição da pós-modernidade.

Por exemplo, seria possível considerar de que modo a experiência

em mutação do espaço, do tempo e do dinheiro

compôs uma base material distinta para a ascensão de

sistemas distintos de interpretação e de representação,

assim como abriu um caminho mediante o qual a estetização

da política poderia reafirmar-se uma vez mais. Se vemos a

cultura como um complexo de signos e significações

(incluindo a linguagem) que origina códigos de transmissão

de valores e significados sociais, podemos ao menos iniciar a tarefa

de desvelar suas complexidades nas condições atuais

mediante o reconhecimento de que o dinheiro e as mercadorias são

eles mesmos os portadores primários de códigos culturais.

Como o dinheiro e as mercadorias dependem inteiramente da circulação

do capital, segue-se que as formas culturais têm firmes raízes

no processo diário de circulação do capital.

A aniquilação do espaço por meio do tempo modificou

de modo radical o conjunto de mercadorias que entra na reprodução

diária. Inúmeros sistemas locais de alimentação

foram reorganizados por intermédio de sua incorporação

à troca global de mercadorias.

Esse mesmo fenômeno é explorado em palácios

da diversão como Epcot e Disneyworld; torna-se possível,

como dizem os comerciais americanos, “viver o Velho Mundo

por um dia ser ter de estar lá de fato’”. A implicação

geral é de que, por meio da experiência de tudo –

comida, hábitos culinários, música, televisão,

espetáculos e cinema -, hoje é possível vivenciar

a geografia do mundo vicariamente, como

um simulacro. O entrelaçamento de simulacros da vida diária

reúne no mesmo espaço e no mesmo tempo diferentes

mundos (de mercadorias). Mas ele o faz de tal modo que oculta de

maneira quase perfeita quaisquer vestígios de origem, dos

processos de trabalhos que os produziram ou das relações

sociais implicadas em sua produção. O simulacro, por

sua vez, pode tomar-se a realidade. Baudrillard (1986) vai ainda

mais longe em América, um tanto exageradamente ao meu ver,

sugerindo que a realidade norte-americana é hoje construída

como uma tela gigantesca: "O cinema está em toda parte,

principalmente na cidade, filme e cenário incessantes e maravilhosos".

Lugares retratados de certa maneira, em particular se têm

a capacidade de atrair turistas, podem começar a "se

vestir" segundo as prescrições das imagens-fantasia.

Castelos medievais oferecem fins de semana medievais (comida e roupas,

mas não, é claro, os sistemas primitivos de aquecimento).

A participação vicária nesses vários

mundos tem efeitos reais nos modos como eles são ordenados

e Charles

Jencks (1984, 127) propõe que o arquiteto

seja um participante ativo nisso.

A débil coesão de culturas de rua divergentes nos

espaços fragmentados da cidade contemporânea reenfatiza

os aspectos contingentes e acidentais dessa "alteridade"

na vida cotidiana. Essa mesma sensibilidade está presente

na ficção pós-moderna. Ela se preocupa, diz

McHale

(1987), com "ontologias", com uma pluralidade potencial

e real de universos, formando uma eclética e "anárquica

paisagem de mundos no plural". Personagens confusas e distraídas

vagueiam por esses mundos sem um claro sentido de localização,

imaginando: "Em que mundo estou e qual das minhas personalidades

exibo?" A nossa paisagem ontológica pós-moderna,

sugere McHale, "não tem precedentes na história

humana — ao menos no grau de seu pluralismo”. Espaços

de universo bem diferentes parecem decair uns nos outros, mais ou

menos da mesma forma como as mercadorias do mundo são agregadas

no supermercado e como toda espécie de subcultura se justapõe

na cidade contemporânea. A espacialidade disruptiva triunfa

sobre a coerência da perspectiva e da narrativa na ficção

pós-moderna, exatamente da mesma forma como cervejas importadas

coexistem com as locais, o emprego local vem abaixo sob o peso da

competição estrangeira e todos os espaços divergentes

do mundo são montados toda noite como uma colagem de imagens

na tela da televisão.

Parece haver dois efeitos sociológicos divergentes disso

tudo no pensamento e na ação diários. O primeiro

sugere que se tire vantagem de todas as possibilidades divergentes,

mais ou menos como Jencks recomenda, cultivando-se toda uma série

de simulacros como espaços de escape, de fantasia e de distração.

A ficção pós-moderna mimetiza alguma coisa

(McHale), assim como a efemeridade, a colagem, a fragmentação

e a dispersão no pensamento filosófico e social mimetizam

as condições da acumulação flexível,

e tudo isso é compatível com a emergência, a

partir de 1970, de uma política fragmentada de grupos de

interesse regionais e especiais divergentes. A reação

oposta é a busca de uma identidade coletiva ou pessoal, a

procura de comportamentos seguros num mundo cambiante. A identidade

de lugar se torna uma questão importante nessa colagem de

imagens superpostas, porque cada um ocupa um espaço de individuação

(um corpo, um quarto, uma casa, uma comunidade plasmadora, uma nação)

e porque o modo como nos individuamos molda a identidade. O vínculo

potencial entre lugar e identidade social é reforçado

pela capacidade da maioria dos movimentos sociais, de dominar melhor

o lugar do que o espaço. Os conseqüentes dilemas dos

movimentos socialistas ou operários diante de um capitalismo

universalizante são compartilhados por outros grupos de oposição

— minorias raciais, povos colonizados, mulheres etc. —,

que são relativamente fortes em termos de organização

no lugar, mas frágeis no tocante à organização

no espaço. A identidade dependente do lugar torna os movimentos

de oposição presas da mesma fragmentação

que a acumulação flexível alimenta. A oposição

vinculada ao lugar não pode suportar sozinha a carga da mudança

histórica. Agora, como nos anos 60, podemos afirmar: "Pense

globalmente e aja localmente" . É difícil manter

qualquer sentido de continuidade histórica diante de todo

o fluxo e efemeridade da acumulação flexível.

A ironia é que a tradição é agora preservada

com freqüência ao ser mercadificada e comercializada

como tal. A busca de raízes termina sendo produzida e vendida

como imagem, como um simulacro ou pastiche. A fotografia, o documento,

a vista e a reprodução se tornam história exatamente

devido à sua presença avassaladora. A tradição

histórica é reorganizada como cultura de museu, do

modo como as coisas um dia foram feitas, vendidas, consumidas e

integradas numa vida cotidiana há muito perdida e com freqüência

romantizada. Por meio da apresentação de um passado

parcialmente ilusório, torna-se possível dar alguma

significação à identidade local, talvez com

algum lucro. O esforço de construção qualitativa

do lugar e dos seus significados é compatível com

a idéia de diferenciações espaciais como atrativos

para um capital que atribui enorme valor à mobilidade. A

construção de lugares para viver, consumir e sentir-se

seguro permite a construção de algum sentido limitado

e limitador de identidade no turbilhão de uma colagem de

espacialidades implosivas. A tensão presente na oposição

entre as duas situações acima descritas é bem

clara, mas é difícil apreciar suas ramificações

intelectuais e políticas. Harvey ilustra a questão

com um relato de Foucault sobre um estudo de que participara, junto

com arquitetos, em 1966, sobre heterotopias,

espaços singulares presentes em alguns espaços sociais

dados cujas funções são diferentes ou mesmo

opostas às de outros. A questão de prevalência

das dimensões do tempo e do espaço eram comparadas

em relação aos contextos político-sociais.

As imagens espaciais, liberadas de suas raízes tornam-se

um meio de descrever as forças da determinação

social. Jameson (1988, 351), por sua vez, vê as "peculiaridades

espaciais do pós-modernismo como sintomas e expressões

de um dilema novo e historicamente original, dilema que envolve

a nossa inserção como sujeitos individuais num conjunto

multidimensional de realidades radicalmente descontínuas,

cujas estruturas vão dos espaços ainda sobreviventes

da vida privada burguesa ao descentramento inimaginável do

próprio capitalismo global, incluindo tudo que há

entre eles. (...) ... esse processo se faz sentir pela chamada morte

do sujeito ou, mais exatamente, pelo descentramento e dispersão

esquizofrênicos e fragmentados deste último... esses

dilemas políticos urgentes são, todos eles, funções

imediatas do espaço internacional novo, extremamente complexo,

que tenho em mente."

A condição atual é

semelhante, em termos qualitativos, à que levou à

Renascença

e a várias reconceitualizações modernistas

do espaço e do tempo. Se perdemos a fé modernista

no vir-a-ser, haverá alguma saída afora a política

reacionária de uma espacialidade estetizada? Pior ainda,

se a produção estética se tornou hoje completamente

mercadificada, sendo por isso efetivamente submetida a uma economia

política de produção cultural, que possibilidades

temos de impedir que esse círculo se feche numa estetização

produzida, e, portanto, manipulada com demasiada facilidade, de

uma política globalmente mediatizada? Isso nos alerta para

os graves perigos geopolíticos associados nos últimos

anos à rapidez da compressão do tempo-espaço.

A transição do fordismo para a acumulação

flexível deveria implicar uma transição dos

nossos mapas mentais e das nossas atitudes e instituições

políticas. O pensamento político, contudo está

sujeito às pressões contraditórias que advêm

da integração e da diferenciação espaciais.

Há sinais abundantes de que o localismo e o nacionalismo

se tornaram mais fortes justamente por causa da busca da segurança

que o lugar sempre oferece em meio a todas as transformações

que a acumulação flexível implica. A ressurreição

da geopolítica e da fé na política carismática

(a Guerra das Falklands/Malvinas, de Thatcher; de Granada, de Reagan)

se enquadra bem num mundo que é nutrido cada vez mais por

um vasto fluxo de imagens efêmeras. A compressão do

tempo-espaço sempre altera nossa capacidade de lidar com

as realidades que se revelam à nossa volta. A realidade é

antes criada do que interpretada em condições de tensão

e de compressão do tempo-espaço. Os mercados financeiros

mundiais se encontram numa situação que torna um julgamento

apressado aqui, uma palavra impensada ali e uma reação

instintiva acolá a gota d'água que pode fazer vir

abaixo toda a estrutura da formação do capital fictício

e da interdependência. A intensidade da compressão

do tempo-espaço no capitalismo ocidental a partir dos anos

60, com todos os seus elementos congruentes de efemeridade e fragmentação

excessivas no domínio político e privado, bem como

social, parece de fato indicar um contexto experiencial que confere

à condição da pós-modernidade o caráter

de algo um tanto especial. Contudo, situando essa condição

em seu contexto histórico, como parte de uma história

de ondas sucessivas de compressão do tempo-espaço

geradas pelas pressões da acumulação do capital

— com seus perpétuos esforços de aniquilação

do espaço por meio do tempo e de redução do

tempo de giro —, podemos ao menos levá-la para o âmbito

de condição acessível à análise

e interpretação materialista histórica.

Bibliografia

|

aaa

Segundo David Harvey, o ano “simbólico”

de início do fordismo foi 1914, quando Henry Ford introduziu,

na linha de montagem de sua indústria automobilística,

uma jornada de trabalho de oito horas e cinco dólares como

recompensa. Para Harvey, “o que havia de especial em Ford

era sua visão, seu reconhecimento explícito de que

produção de massa significava consumo de massa,

um novo sistema de reprodução da força de

trabalho, uma nova política de controle e gerência

do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em

suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada,

modernista e populista.”

Harvey diz ainda que: “Ford acreditava que o novo tipo de

sociedade poderia ser construído simplesmente com a aplicação

adequada do poder corporativo. O propósito (...) só

em parte era obrigar o trabalhador a adquirir a disciplina necessária

à operação do sistema de linha de montagem

de alta produtividade. (o que Ford desejava) Era também

dar aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes para

que consumissem os produtos produzidos em massa.” (Harvey,

1993: 121-122)

A acumulação flexível (termo

utilizado por David Harvey para o que outros autores chamaram

de capitalismo tardio) é marcada por um confronto direto

com a rigidez do fordismo: “...ela se apóia na flexibilidade

dos processos de trabalho, dos produtos e padrões de consumo.

Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas

de inovação comercial, tecnológicas e organizacional”,

onde: “a atual tendência dos mercados de trabalho

é reduzir o número de trabalhadores ‘centrais’

e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra

facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam

ruins.

[...] A acumulação flexível foi acompanhada

na ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito

maior às modas fugazes e pela mobilização

de todos os artifícios de indução de necessidades

e de transformação cultural que isso implica. A

estética relativamente estável do modernismo fordista

cedeu lugar a todo fermento instabilidade e qualidades fugidias

de uma estética pós-moderna que celebra a diferença,

a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação

de formas culturais.”(Harvey, 1997:135-162)

O conceito de “compressão do tempo-espaço”,

para Harvey, compreende os processos que alteram as “qualidades

objetivas do espaço e do tempo” de maneira tal que

modificam nossa forma de “representar o mundo para nós

mesmos”. Com isso, o autor chama atenção para

a “aceleração do ritmo de vida” associada

ao capitalismo e as possibilidades de deslocamento e rompimento

de barreiras espaciais de tal modo que “por vezes o mundo

parece encolher sobre nós. [...] À medida que o

espaço parece encolher numa ´aldeia global’

de telecomunicações e numa ‘espaçonave

terra’ de interdependências ecológicas e econômicas

e, que os horizontes temporais se reduzem a um ponto em que só

existe no presente (o mundo do esquizofrênico), temos de

aprender a lidar com um avassalador sentido de compressão

dos nossos mundos espacial e temporal.

[...] A experiência da compressão do tempo-espaco

é um desafio, um estímulo, uma tensão, (...)

capaz de provocar (...) uma diversidade de reações

sociais, culturais e políticas.” (Harvey, 1997:219-220)

Para

Harvey, de um modo geral, “o período de 1965 a 1973

tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo de conter

as contradições inerentes ao capitalismo”. Entre

essas contradições o autor cita “a rigidez dos

investimentos de capital fixo de larga escala e longo prazo em sistemas

de produção em massa” e diz que isso impedia

uma flexibilidade de planejamento em um “crescimento estável

em mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos

mercados, na alocação e nos contratos de trabalho”

(quanto a este último o autor menciona a “força

aparentemente invencível” das organizações

e do poder da classe trabalhadora).

Ele aponta uma política monetária, seguida de uma

onda inflacionária como a resposta “flexível”

à rigidez do sistema vigente. Na passagem do fordismo para

a acumulação flexível, “as economias

de escala buscadas na produção fordista de massa

foram substituídas por uma crescente capacidade de manufatura

de uma variedade de bens e preços baixos em pequenos lotes.

As economias de escopo derrotaram as economias de escala. [...]

A produção em pequenos lotes e a subcontratação

tiveram por certo a virtude de superar a rigidez do sistema fordista

e de atender a uma gama bem mais ampla de necessidades do mercado,

incluindo as rapidamente cambiáveis”; o que produziu:

“uma aceleração do ritmo da inovação

do produto, ao lado da exploração de nichos de mercado

altamente especializados e de pequena escala. Em condições

recessivas de aumento da competição, o impulso de

explorar essas possibilidades tornou-se fundamental para a sobrevivência.”

(Harvey, 1997:135-162)

Um outro fator apontado por Harvey, na passagem

do fordismo à acumulação flexível,

é a “dramática” redução

do tempo de giro pelo uso das novas tecnologias produtivas (automação,

robôs) e de novas formas organizacionais (como o gerenciamento

de estoques just-in-time, que corta dramaticamente a quantidade

de material necessária para manter a produção

fluindo). Aliada à aceleração do tempo de

giro, a redução do tempo de giro de consumo e da

vida útil de um produto. Harvey cita que: “a meia

vida de um produto fordista típico era de cinco a sete

anos, mas a acumulação flexível diminuiu

isso em mais da metade em certos setores (como o têxtil

e o do vestuário, enquanto outros - tais como a chamadas

indústrias de thoughtware (por exemplo videogames, e programas

de computador) - a meia vida está caindo para menos de

dezoito meses.”

Para o autor: “...embora as raízes dessa transição

sejam, evidentemente, profundas e complicadas, sua consistência

com uma transição do fordismo para a acumulação

flexível é razoavelmente clara. [...] Para começar,

o movimento mais flexível do capital acentua o novo, o

fugidio, o efêmero, o fugaz e o contingente da vida moderna,

em vez dos valores mais sólidos implantados na vigência

do fordismo. Na medida em que a ação coletiva se

tornou, em conseqüência disso, mais difícil

- tendo essa dificuldade constituído, com efeito, a meta

central do impulso de incremento do controle do trabalho -, o

individualismo exacerbado se encaixa no quadro geral como condição

necessária, embora não suficiente, na transição

do fordismo para a acumulação flexível.”

(Harvey, 1997:135-162)

No capítulo As coisas: a sociedade

do descartável, do livro O Choque do futuro,

Alvin Toffler apresenta uma nova sociedade e, ao narrar o episódio

sobre o lançamento de um novo modelo da boneca Barbie,

conclui que “a menina de hoje (década de 1970, data

da edição original), cidadã do mundo superindustrializado

de amanhã, estaria aprendendo uma lição fundamental

sobre a nova sociedade: que os relacionamentos do homem com as

coisas estão se tornando cada vez mais temporários.”

Toffler compara estas meninas, que “trocaram alegremente”

suas antigas Barbies por um desconto na compra de um novo modelo

(com a cintura móvel), com suas mães e avós,

representantes de uma sociedade baseada na “permanência”.

O autor afirma também que: “os antimaterialistas

tendem a minimizar a importância das ‘coisas’.

No entanto as coisas são altamente significativas, não

somente devido sua utilidade funcional, mas também por

causa do impacto psicológico. Desenvolvemos relacionamentos

com as coisas. As coisas afetam nosso censo de continuidade e

descontinuidade. Elas desempenham um papel na estrutura das situações

e o encurtamento de nossos relacionamentos com as coisas acelera

o ritmo da vida.” (Toffler, s.d.:53-70)

Alvin Toffler é o autor do celebrado

livro O choque do futuro, que teve impacto profundo em

nossos pensamentos sobre as mudanças na sociedade. Toffler

foi correspondente de imprensa em Washington antes de assumir

o cargo de redator na revista Fortune. Mais tarde lecionou

como Professor Visitante em Cornell University, e ministrou diversos

cursos na New School for Social Research. É autor de quatro

livros, entre eles A Terceira Onda e Previsões

e Premissas, além de inúmeros artigos para

revistas, jornais e recebeu cinco títulos honoris causa

em Letras, Direito e Ciências. Tem diversos trabalhos publicados

sobre revolução digital, revolução

nos meios de comunicação, e revolução

corporativa.

Seus primeiros trabalhos enfocaram a tecnologia e seu impacto.

Em seguida, se dedicou a examinar as reações e mudanças

na sociedade. Suas últimas pesquisas têm sido sobre

o poder crescente, no século XXI, da informatização

militar, armamento e proliferação da tecnologia

e do capitalismo.

Georg Simmel (Berlim, 1858 – 1918) escreveu

sobre temas variados como a sexualidade, o dinheiro e o câmbio,

o evento e crítica do realismo na modernidade e outros

fenômenos sociais a ele contemporâneos. Simmel se

tornou um autor renomado por seus retratos sociológicos

da consciência na modernidade, entre os quais A metropolis

e a vida mental.

Em A metropolis e a vida mental, Simmel oferece um esboço

analítico da interação entre consciências

individuais e a cidade moderna. Na cidade, os laços formais

entre indivíduos substituem os laços afetivos mais

tradicionais; com a ascensão da burocracia e da ciência,

a vida torna-se altamente diferenciada: ela não mais possui

um conteúdo fixo, mas é, antes, caracterizada por

formas abstratas, das quais o dinheiro é a mais importante.

A vida na cidade provoca uma disposição psicológica

fundamentalmente nova: a atitude blasée, resultado da libertação

do indivíduo do tempo da tradição e a imersão

no tempo da cidade, “transitório, fugitivo, contingente”,

na expressão do célebre escritor francês Baudelaire.

A atitude “blasée” torna-se “uma indiferença

às distinções”.

Em sua análise do dinheiro, Simmel o considera, como princípio

de equivalência, inteiramente abstrato, uma forma pura e,

portanto, passível de receber uma infinidade de conteúdos.

Fredric Jameson

A preocupação com a fragmentação e

instabilidade da linguagem e dos discursos leva diretamente, por

exemplo, a certa concepção da personalidade. Encapsulada,

essa concepção se concentra na esquizofrenia (não,

deve-se enfatizar, em seu sentido clínico estrito), em

vez da na alienação e na paranóia (ver o

esquema de Hassan). Jameson (1984b) explora esse tema com um efeito

bem revelador. Ele usa a descrição de Lacan da esquizofrenia

como desordem lingüística, como uma ruptura na cadeia

significativa de sentido que cria uma frase simples. Quando essa

cadeia se rompe, "temos esquizofrenia na forma de um agregado

de significantes distintos e não relacionados entre si".

Se a identidade pessoal é forjada por meio de "certa

unificação temporal do passado e do futuro com o

presente que tenho diante de mim", e se as frases seguem

a mesma trajetória, a incapacidade de unificar passado,

presente e futuro na frase assinala uma incapacidade semelhante

de "unificar o passado, o presente e o futuro da nossa própria

experiência biográfica ou vida psíquica".

Isso de fato se enquadra na preocupação pós-moderna

com o significante, e não com o significado, com a participação,

a performance e o happening, em vez de com um objeto de arte acabado

e autoritário, antes com as aparências superficiais

do que com as raízes (mais uma vez, ver o esquema de Hassan).

O efeito desse colapso da cadeia significativa é reduzir

a experiência a "uma série de presentes puros

e não relacionados no tempo".

Jean Baudrillard (1929, Reims; – )

Começando com uma reavaliação e crítica

da teoria econômica do objeto de Marx no referente ao valor

de uso, Baudrillard desenvolve uma teoria semiótica em

que enfatiza o “valor de signo” dos objetos. Um objeto

comporta um valor de uso, um valor de troca e um valor simbólico

que é irredutível tanto ao valor de uso quanto ao

valor de troca. Alem disso, embora haja um aspecto utilitário

em muitos objetos, o que é essencial para eles é

sua capacidade de significar um status.

Para Baudrillard, o estilo de vida e os valores – não

a necessidade econômica – são a base da vida

social. Ao longo de seus escritos, ele usa o termo “código”

significando desde o sistema de signos de seus escritos iniciais

até o código do DNA, o código digital. A

era do código supera a era do signo. Em uma era em que

o objeto natural não é mais passível de credibilidade,

a simulação e os modelos são os padrões

da reprodução pura, o que Baudrillard denomina “reversibilidade”.

A reversibilidade tem como conseqüência o desaparecimento

de todas as finalidades: nada está for a do sistema, que

se torna uma tautologia.

Com respeito à simulação, Baudrillard define

três tipos: a do falsificado dominante na era clássica

do Renascimento, a da produção na era industrial

e, por último, a simulação da era atual,

governada pelo código.

Karl Marx (Prússia-1818, Londres-1883).

Foi filósofo, historiador, economista e jornalista. Deixou

numerosos escritos como "Manuscritos econômicos

e filosóficos", "O 18 Brumário

de Luís Napoleão", "Contribuição

à crítica da economia política",

"O Capital", e, em conjunto com Engels, "A

Ideologia Alemã", "Manifesto Comunista",

entre outros. Segundo Engels, as duas grandes descobertas cientificas

de Marx foram: a concepção do materialismo histórico

e a teoria da mais-valia. Ativista político fundou e dirigiu

a Primeira Internacional Operária, de 1867 a 1873. Em 1843,

exilou se em Paris e posteriormente em Bruxelas e em Londres,

onde morreu em 1883.

Marx utilizou o método dialético para explicar as

mudanças importantes ocorridas na história da humanidade

através dos tempos. Ao estudar determinado fato histórico,

ele procurava seus elementos contraditórios, buscando encontrar

aquele elemento responsável pela sua transformação

num novo fato, dando continuidade ao processo histórico.

Desenvolveu uma concepção materialista da História,

afirmando que o modo pelo qual a produção material

de uma sociedade é realizada constitui o fator determinante

da organização política e das representações

intelectuais de uma época.

Karl Marx considerou duas categorias em sua explicação

sobre o crescimento do capitalismo: valor de uso e valor de troca.

O valor de uso de um objeto seria sua utilidade em relação

à satisfação de determinadas necessidades;

o valor de troca, por outro lado, estaria relacionado ao valor

de mercado de um produto ou objeto medido por seu preço.

Ao objeto do valor de troca Marx chamou de forma de mercadoria

do objeto.

A pós-modernidade marca um desengajamento fundamental do

tipo de pensamento totalitário que o marxismo representa.

Simulacro – s.m. (sec. XIV) 1. ant. representação

de pessoa ou divindidade pagã;ídolo; efígie.

2. representação, imitação 3. falso

aspecto, aparência enganosa 4. cópia malfeita ou

grosseira, arremedo 5. semelhança, parecença 6.

suposto reaparecimento de pessoa morta; espectro, sombra, fantasma.

(Houaiss)

Simulacro é um termo usado para designar a simulação

que não tem referente. Por exemplo, um objeto criado em

programa digital que não exista concretamente no mundo

material.

Os objetos, reproduzindo o real, correm o risco de o exceder.

Parece haver cada vez menos realidade e mais objetos produzidos

artificialmente como numa Disneylândia sem fim, que, é

claro, fazem parte também dessa realidade, tornando-se,

assim, metarreais. No futuro, quem sabe, restará uma lembrança

do que houve só através de reproduções

devido à "onipotência do simulacro".

Jean Baudrillard, Simulacro e simulação,

Lisboa, Relógio d’Água, 1991. p. 11

Daniel Bell (New York, 1919; – )

Bell descreve o pós-modernismo como a exaustão do

modernismo através da institucionalização

dos impulsos criativos e rebeldes por aquilo que chama de “a

massa cultural”, definida por ele como não os criadores

da cultura, mas os seus transmissores: os que se ocupam da educação

superior, da atividade editorial, das revistas, da mídia

eletrônica, dos teatros e dos museus, que processam e influenciam

a recepção de produtos culturais sérios.

Ela é em si mesma ampla o bastante para ser um mercado

para a cultura, para comprar livros, quadros e gravações

de música séria. Ela também é o grupo

que, como escritores, editores de revistas, cineastas, músicos

e assim por diante, produz os materiais populares para o público

mais amplo da cultura de massas.

Nesse contexto, a degeneração da autoridade intelectual

sobre o gosto cultural nos anos 60 e a sua substituição

pela pop arte, pela cultura pop, pela moda efêmera e pelo

gosto da massa são vistas como um sinal do hedonismo inconsciente

do consumismo capitalista.

David Harvey no capítulo 18, O tempo e o espaço

no cinema pós-moderno, observa que no filme Blade

Runner, de Ridley Scott, os “replicantes” não

são meras imitações, mas reproduções

totalmente autênticas, indistingüíveis em quase

todos os aspectos dos seres humanos. São antes simulacros

do que robôs. Forem projetados como a forma última

de força de trabalho de curto prazo, de alta capacidade

produtiva e grande flexibilidade. Para Harvey, são um exemplo

perfeito de um trabalhador que possua todas as qualidades necessárias

à adaptação a condições de

acumulação flexível.

(Jacques Derrida (Argélia, 1930 –

) escreveu Gramatologia, 1973 e A escritura e a diferença,

1976, entre outros livros.

O "desconstrucionismo" (movimento iniciado pela leitura

de Martin Heidegger por Derrida no final dos anos 60) surge aqui

como um poderoso estímulo para os modos de pensamento pós-modernos.

O desconstrucionismo é menos uma posição

filosófica do que um modo de pensar sobre textos e de "ler"

textos. Escritores que criam textos ou usam palavras o fazem com

base em todos os outros textos e palavras com que depararam, e

os leitores lidam com eles do mesmo jeito. A vida cultural é,

pois, vista como uma série de textos em intersecção

com outros textos, produzindo mais textos (incluindo o do crítico

literário, que visa produzir outra obra literária

em que os textos sob consideração entram em intersecção

livre com outros textos que possam ter afetado o seu pensamento).

Esse entrelaçamento intertextual tem vida própria;

o que quer que escrevamos transmite sentidos que não estavam

ou possivelmente não podiam estar na nossa intenção,

e as nossas palavras não podem transmitir o que queremos

dizer. É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo

entretecer de textos e sentidos está fora do nosso controle;

a linguagem opera através de nós. Reconhecendo isso,

o impulso desconstrucionista é procurar, dentro de um texto

por outro, dissolver um texto em outro ou embutir um texto em

outro.

Por meio da “desconstrução” Derrida

iniciou uma investigação sobre a natureza da tradição

metafísica ocidental e sua base na lei de identidade. A

tendência na obra de Derrida é revelar o terreno

filosófico de forma que ele possa continuar a ser o lugar

da invenção.

Derrida cunhou um outro termo, différence, à

luz da teoria saussuriana e estruturalista da linguagem, que designa

aquilo que permanece for a do escopo do pensamento metafísico

do Ocidente, porque é sua própria condição

de possibilidade.

Jean-François Lyotard (Versailles, 1924

– )

Embora um ativista politico de convicção marxista

nos anos 50 e 60, Lyotard tornou-se o filósofo não-marxista

da pós-modernidade nos anos 80.

O pensamento de Lyotard em Le différend é

um antidoto valioso para o delírio totalitário de

reduzir tudo a um único gênero, abafando, portanto,

o diferente. Abafar o diferente é abafar novas formas de

pensamento e ação.

Em A condição pós-moderna, Lyotard

examina conhecimento, ciência e tecnologia em sociedades

capitalistas avançadas, em que o próprio conceito

de sociedade como uma forma de unicidade é considerado

em processo de perda de credibilidade. Lyotard desenvolve uma

filosofia do diferente, onde a prova é considerada universalmente

válida porque a realidade é considerada um universo

(uma totalidade) que pode ser representado, ou expresso, em forma

simbólica.

Lyotard fala, em Le différend de “regimes

de frases” e “gêneros de discurso”. Como

jogos de linguagem, regimes de frases têm suas regras de

formação, e cada frase representa um universo.

No capítulo 18, O tempo e o espaço no cinema

pós-moderno, David Harvey localiza em Blade Runner,

filme de Ridley Scott, esta busca pela construção

de um passado nas ações da personagem Rachel, uma

“replicante” recém-criada e mais sofisticada

que as outras. Harvey comenta que “...procurar replicantes

depende de certa técnica de interrogatório, que

se baseia no fato de eles não terem uma história

real; afinal, eles foram criados geneticamente como adultos crescidos,

faltando-lhes a experiência de socialização

humana”. Por esta razão, Rachel tenta convencer o

investigador e exterminador de “replicantes” (Deckard)

de sua autenticidade como pessoa produzindo a fotografia de uma

mãe e uma garotinha que diz ser ela. Harvey chama atenção

para o fato das fotografias vistas, neste caso, como provas de

uma história real, “pouco importando qual possa ter

sido a verdade dessa história. A imagem é, em resumo,

prova da realidade, e as imagens podem ser criadas e manipuladas”.

Harvey comenta, ainda, que Rachel “vendo as fotografias

familiares de Deckard tenta adequar-se a elas. Ela passa a usar

o cabelo no estilo das fotografias, toca piano como se estivesse

num quadro e age como se soubesse o que significa um lar”.

(Harvey, 1997: 280)

Walter Benjamin (Berlim, 1892 – 1940)

Em A obra de arte na era da reprodução mecânica,

Benjamin faz uma análise da mudança fundamental

ocorrida na qualidade estética da obra de arte na era do

filme, da fotografia e do acesso em massa a eles. Benjamin mostra

que assim que a aura de autenticidade da obra de arte fenece por

sua característica de ser reproduzível, a percepção

dos sentidos altera-se juntamente com todo o modo de existência

da humanidade. A técnica da reprodução aproxima

os objetos de arte de um público de massa. Na verdade,

é o processo de reprodução como tal que é

revolucionário: o fato, por exemplo, de que o negativo

fotográfico permita uma verdadeira multiplicação

de “originais”. Para Benjamin, a história está

embutida na modernidade, como a coisa “original”,

produzida num momento do tempo, contém em si a possibilidade

de sua reprodução.

As elites dirigentes locais podem, por exemplo,

implementar estratégias de controle da mão-de-obra

local, de melhoria de habilidades, de fornecimento de infra-estrutura,

de política fiscal, de regulamentação estatal

etc, a fim de atrair o desenvolvimento para o seu espaço

particular. Assim, as qualidades do lugar passam a ser enfatizadas

em meio às crescentes abstrações do espaço.

A produção ativa de lugares dotados de qualidades

especiais se torna um importante trunfo na competição

espacial entre localidades, cidades, regiões e nações.

Formas corporativas de governo podem florescer nesses espaços,

assumindo elas mesmas papéis desenvolvimentistas na produção

de climas favoráveis aos negócios e outras qualidades

especiais.

Considerado o mais importante economista da

primeira metade do século XX, John Maynard Keynes (1883-1946),

nasceu destinado a influenciar tanto na economia de seu país,

a Grã-Bretanha, como nos Estados Unidos. O último

de seus escritos sobre a teoria econômica e também

o mais importante surgiu em 1936, titulado "The General

Theory of Employment, Interest and Money" (Teoria Geral

do Emprego, do Juro e do Dinheiro). Keynes combinou suas próprias

teorias e os desenvolvimentos anteriores em uma análise

que ocasionou transformações na Economia aceita

em grau que raiou pela revolução.

O conjunto de suas idéias propunham a intervenção

estatal na vida econômica com o objetivo de conduzir a um

regime de pleno emprego. As teorias de John Maynard Keynes tiveram

enorme influência na renovação das teorias

clássicas e na reformulação da política

de livre mercado. Acreditava que a economia seguiria o caminho

do pleno emprego, sendo o desemprego uma situação

temporária que desapareceria graças às forças

do mercado. O objetivo do keynesianismo era manter o crescimento

da demanda em paridade com o aumento da capacidade produtiva da

economia, de forma suficiente para garantir o pleno emprego, mas

sem excesso, pois isto provocaria um aumento da inflação.

Na década de 1970 o keynesianismo sofreu severas críticas

por parte de uma nova doutrina econômica: o monetarismo.

Em quase todos os países industrializados o pleno emprego

e o nível de vida crescente alcançados nos 25 anos

posteriores à II Guerra Mundial foram seguidos pela inflação.

A exposição Les Immateriaux,

organizada em 1985, pelo Centre Georges Pompidou, em cuja concepção

participaram uma série de pensadores defensores do surgimento

de uma época pós-moderna, é bastante ilustrativa

da relação entre os conceitos de pós-modernidade

e as novas tecnologias de imagem. Uma definição

precisa do que será a modernidade ou do que é, efetivamente,

essa pós-modernidade é um trabalho que vai muito

para além do nosso presente estudo. O que aqui surge como

relevante é que a pós-modernidade, tal como é

entendida pela maior parte dos autores, se caracteriza pela apoteose

do visual na nossa cultura. A proliferação de imagens

que ultrapassam as dicotomias do pensamento moderno, vem pôr

em causa todo um sistema de representação e de relação

com o mundo. Caem as oposições entre espaço

e tempo e o que resulta é um espaço ‘esquizofrênico’

de superfícies em movimento acelerado.

Les Immaterieaux sugere a emergência da ‘era

do simulacro’, profetizada na exposição pela

própria voz de Baudrillard. Indicia esse domínio

fantasmagórico de imagens sem referentes, a ‘precedência

do simulacro’ que Baudrillard identifica com a atual ordem

cultural. A fé modernista de que a visualidade e a racionalidade

podiam ser conciliadas foi decisivamente rejeitada. O que é

recepcionado pelos sentidos e o que faz sentido é desligado

e separado.

Paul Virilio nasceu em Paris em 1932, de pai

italiano refugiado político e mãe bretã.

Arquiteto, urbanista, filósofo, ex-diretor da Escola de

Arquitetura de Paris, especialista em questões estratégicas,

tem se destacado como um dos principais ensaístas sobre

os meios de comunicação, a "guerra da informação"

e o mundo cibernético. Nos últimos anos, Paul Virilio

vem se notabilizando como uma voz cética, quase uma nova

dissidência, frente a uma sociedade desenfreadamente informatizada

e onde o cidadão é vítima de um constante

bombardeio (des)informacional.

Os queijos franceses, por exemplo, virtualmente

impossíveis de encontrar nos anos 70, exceto em algumas

lojas especiais nas grandes cidades, hoje são vendidos

à vontade em todos os Estados Unidos. E, se se considerar

isso um exemplo um tanto elitista, o caso do consumo de cerveja

sugere que a internacionalização de um produto —

que a teoria tradicional da localização sempre ensinou

que deveria ser altamente orientada pelo mercado — agora

está completa. Baltimore era essencialmente uma cidade

de uma única cerveja (produzida no local) em 1970; então,

primeiro as cervejas regionais — de lugares como Milwaukee

e Denver — e depois canadenses, mexicanas, européias,

australianas, chinesas, polonesas etc. se tornaram mais baratas.

Comidas antes exóticas se tornaram comuns, enquanto iguarias

locais populares (no caso de Baltimore, caranguejos azuis e ostras),

antes relativamente baratas, tiveram saltos nos preços

ao se integrarem ao comércio a longa distância.

Para Charles Jencks (Baltimore - 1939), “qualquer

cidadão urbano de classe média, morador de qualquer

cidade grande, de Teerã a Tóquio, está fadado

a ter um "banco de imagens" bem sortido, na verdade,

saturado, que é continuamente cheio por viagens e revistas.

Seu musée imaginaire pode espelhar a mixórdia

dos produtores mas é, mesmo assim, natural para o seu modo

de vida. Barrando algum tipo de redução totalitária

na heterogeneidade da produção e do consumo, parece

desejável que os arquitetos aprendam a usar essa heterogeneidade

inevitável de linguagens”. O autor diz, ainda, que

é inevitável que isso tudo se agregue, sendo tanto

excitante quanto saudável. “Porque nos restringirmos

ao presente, ao local, se podemos viver em épocas e culturas

distintas? O ecletismo é a evolução natural

de uma cultura que tem escolha”. além disso, é

bastante divertido. Por que, se é possível viver

em épocas e culturas diferentes, restringir-se ao presente,

ao local?” (Harvey, 1997: 86 e 271)

Autor de diversos livros e escritos acerca da arquitetura contemporânea

e o pensamento pós-moderno, entre eles The Language

of Post-Modern Architecture. Sua arquitetura, paisagismo

e design de mobiliário exploram, em diferentes mídias,

as idéias desenvolvidas em sua obra teórica. Critica

a arquitetura Moderna e define seus sucessores – o neo,

o tardio e Pós-Moderno. Divide seu tempo ministrando palestras

em mais de em mais de 40 universidades e museus no mundo todo.

Atua como arquiteto nos Estados Unidos e no Reino Unido e alguns

de seus desenhos estão nas coleções de museus

no Japão e no Victoria & Albert em Londres.

Seu trabalho recente, baseado em teorias complexas, inclui design

de fractais em projetos arquitetônicos, mobiliário

e paisagismo.

Em seu livro, Postmodernist Fiction,

McHale observa uma ficção pós-modernista

que emerge da ficção modernista, “consequentemente

histórica”. Ela emerge do que é “dominante”

no modernismo – que é a preocupação

com a terreno do conhecimento, ou epistemologia. O “dominante”

no pós-modernismo retorna de um interesse na epistemologia,

mas traz uma preocupação com o terreno do ser, ou

ontologia. Com isso, segundo Harvey, McHale quer dizer uma passagem

do tipo de perspectivismo que permitia ao modernista uma melhor

apreensão do sentido de uma realiidade complexa, mas mesmo

assim singular à ênfase em questões sobre

como realidades radicalmente diferentes podem coexistir, colidir

e se interpenetrar. Em conseqüência, a fronteira entre

ficção e ficção científica

sofreu uma real dissolução, enquanto as personagens

pós-modernas com freqüência parecem confusas

acerca do mundo em que estão e de como deveriam agir com

relação a ele”. Harvey identifica, ainda,

“...a p´ropria redução do problema da

perspectiva à autobiografia, segundo uma personagem de

Borges, é entrar no labirinto: ‘Quem era eu? O eu

de hoje estupefato; o de ontem, esquecido; o de amanhã

imprevisível?’”. (Harvey, 1997: 46)

Brian McHale é Conferencista Senior em Poetics at Tel-Aviv

University.

Para Michel Foucault (Poitiers, 1926–1984),

as heterotopias seriam

"[…] lugares efetivos, lugares que são desenhados

na instituição mesmo da sociedade e que são

como contra-lugares, espécies de utopias efetivamente realizadas,

nas quais os lugares reais, todos os outros lugares reais que

se pode encontrar no interior de uma cultura são, ao mesmo

tempo, representados, contestados e invertidos, espécies

de lugares fora de todos os lugares, ainda que possam ser localizados"(

Foucault, Dits et écrits, IV, 1980-1988:755)

A heterotopia é o outro possível na ordem das coisas,

como conceitua Foucault na Introdução de As

palavras e as coisas: uma arqueologia do saber ao especular

sobre qual seria o estatuto epistemologico da ordem.

No capítulo O tempo e o espaço

do projeto Iluminismo, Harvey afirma que a Renascença

“tesemunhou uma reconstrução radical de visões

do espaço e do tempo no mundo ocidental. De uma perspectiva

etnocêntrica, as viagens de descoberta produziram um assombroso

fluxo de conhecimento acerca de um mundo mais amplo que teve der

ser, de alguma maneira, absorvido e representado; elas indicavam

um globo que era finito e potencialmente apreensível. O

saber geográfico se tornou uma mercadoria valiosa numa

sociedade que assumia uma consciência cada vez maior do

lucro. A acumulação de riqueza, de poder e de capital

passou a ter um vínculo com o conhecimento personalizado

do espaço e do domínio individual dele. Do mesmo

modo, todos os lugares ficaram vulneráveis à influência

direta do mundo mais amplo graças ao comércio, à

competição intraterritorial, à ação

militar, ao influxo de novas mercadorias, ao ouro e à prata

etc. (Harvey, 1997: 221)

|